MESH

2018/07/12

MESHの新しい使い方を考えた。

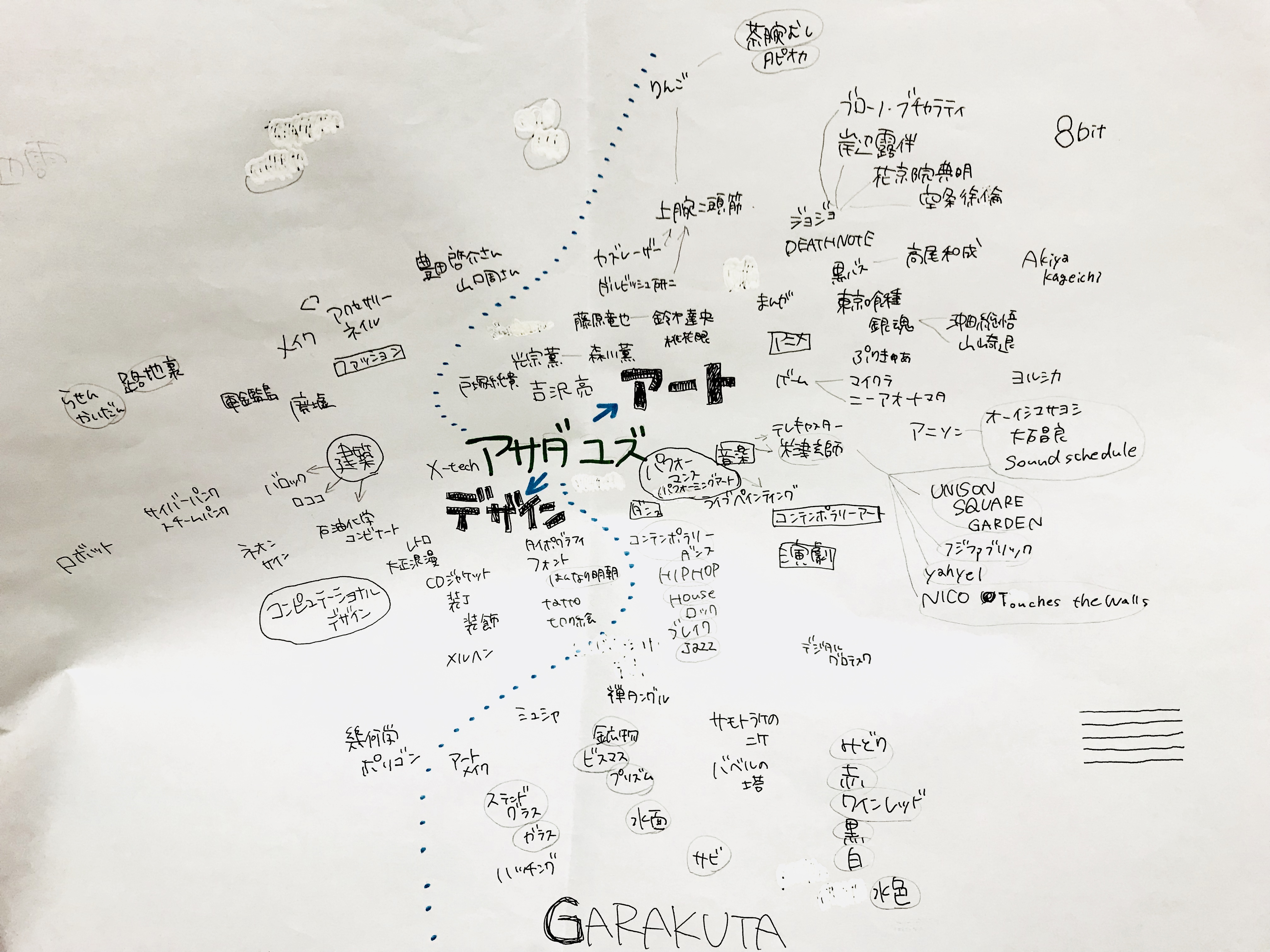

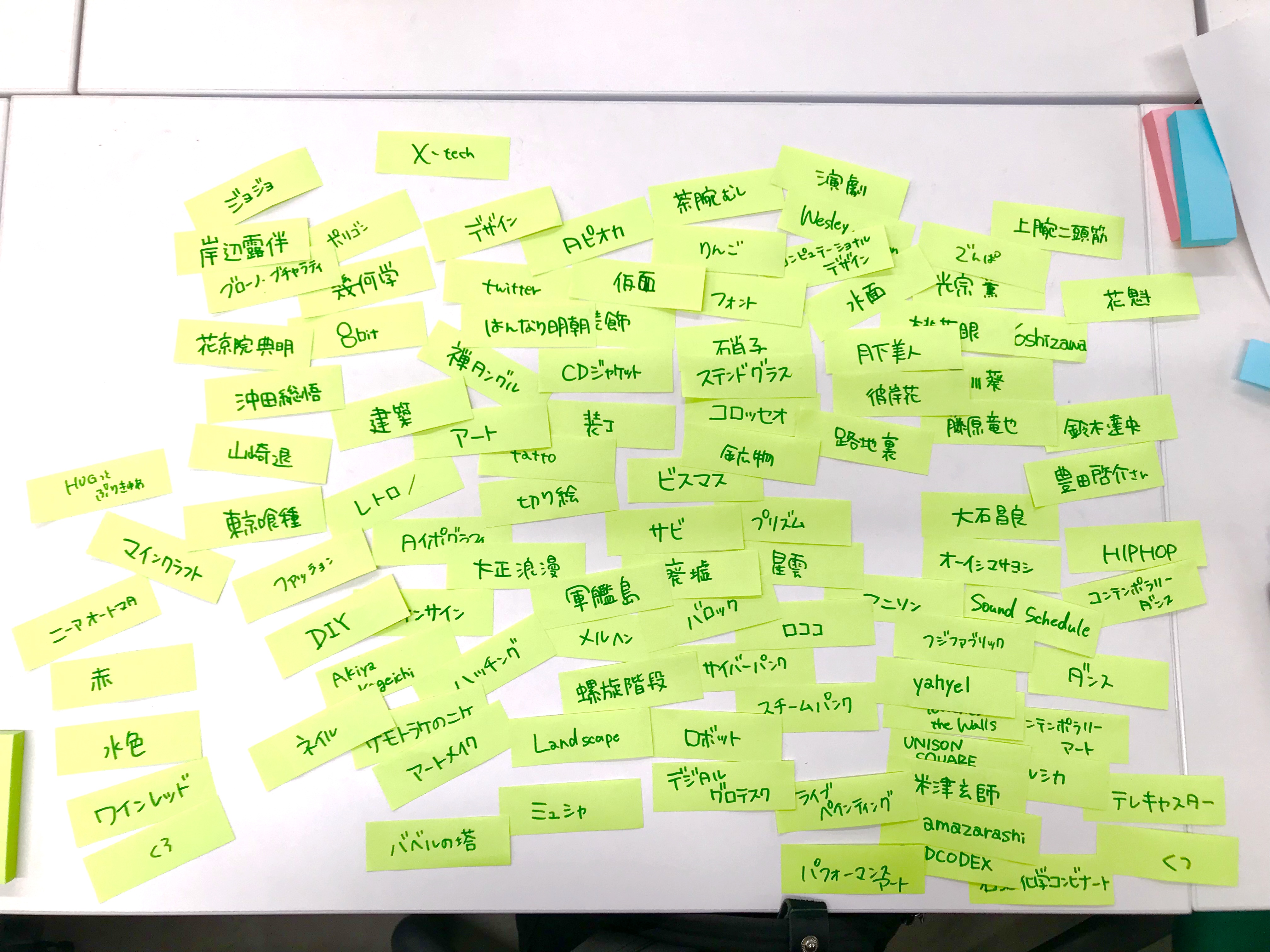

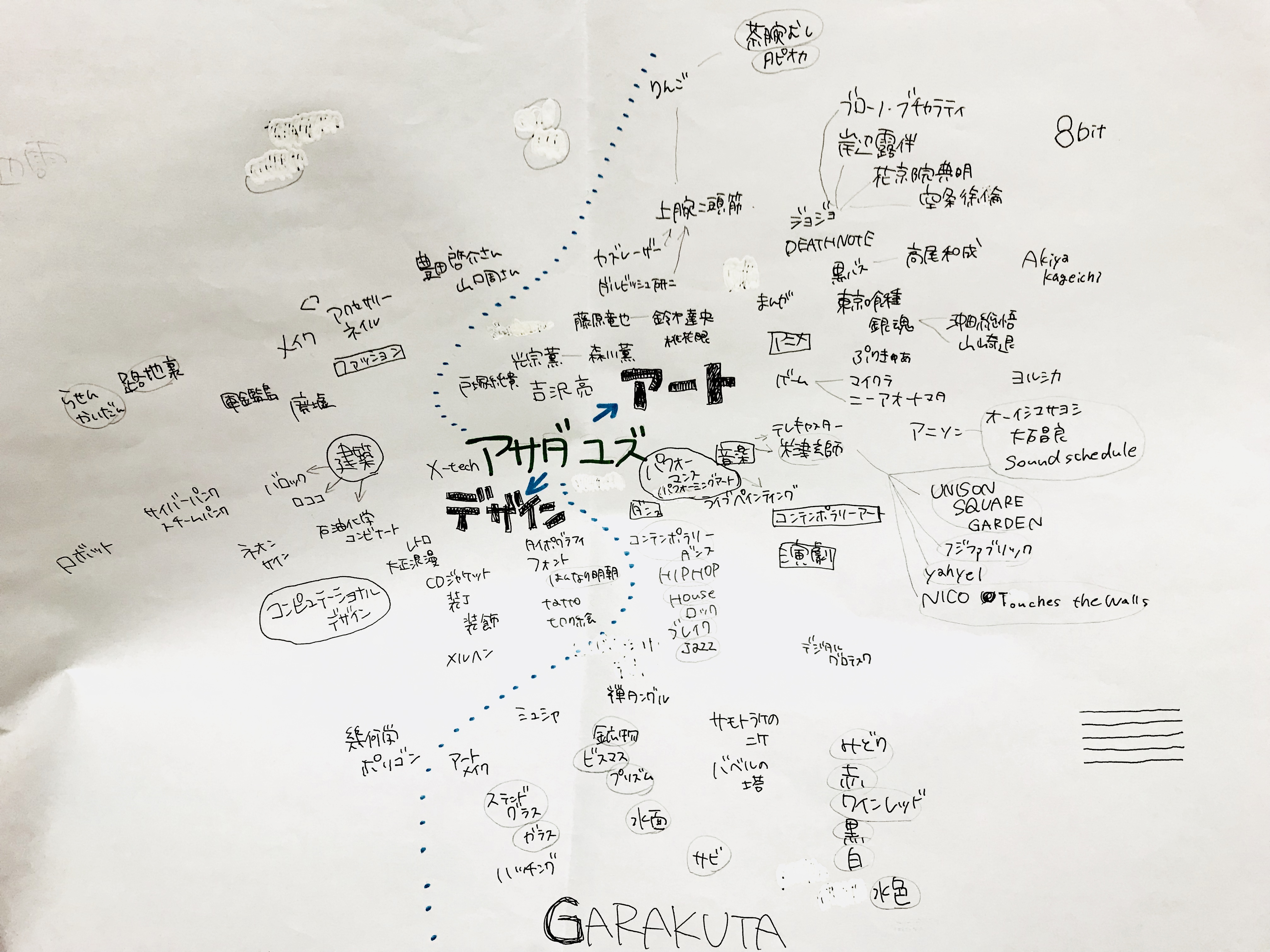

授業1日目 / マインドマップの作成。

まずは好きなものをとにかくどんどん出して

ジャンルごとに整理しつつマインドマップにまとめた。

好きなもののジャンルが広く、

具体的なものと抽象的なものが混在していたため、

この作業が一番大変だった。

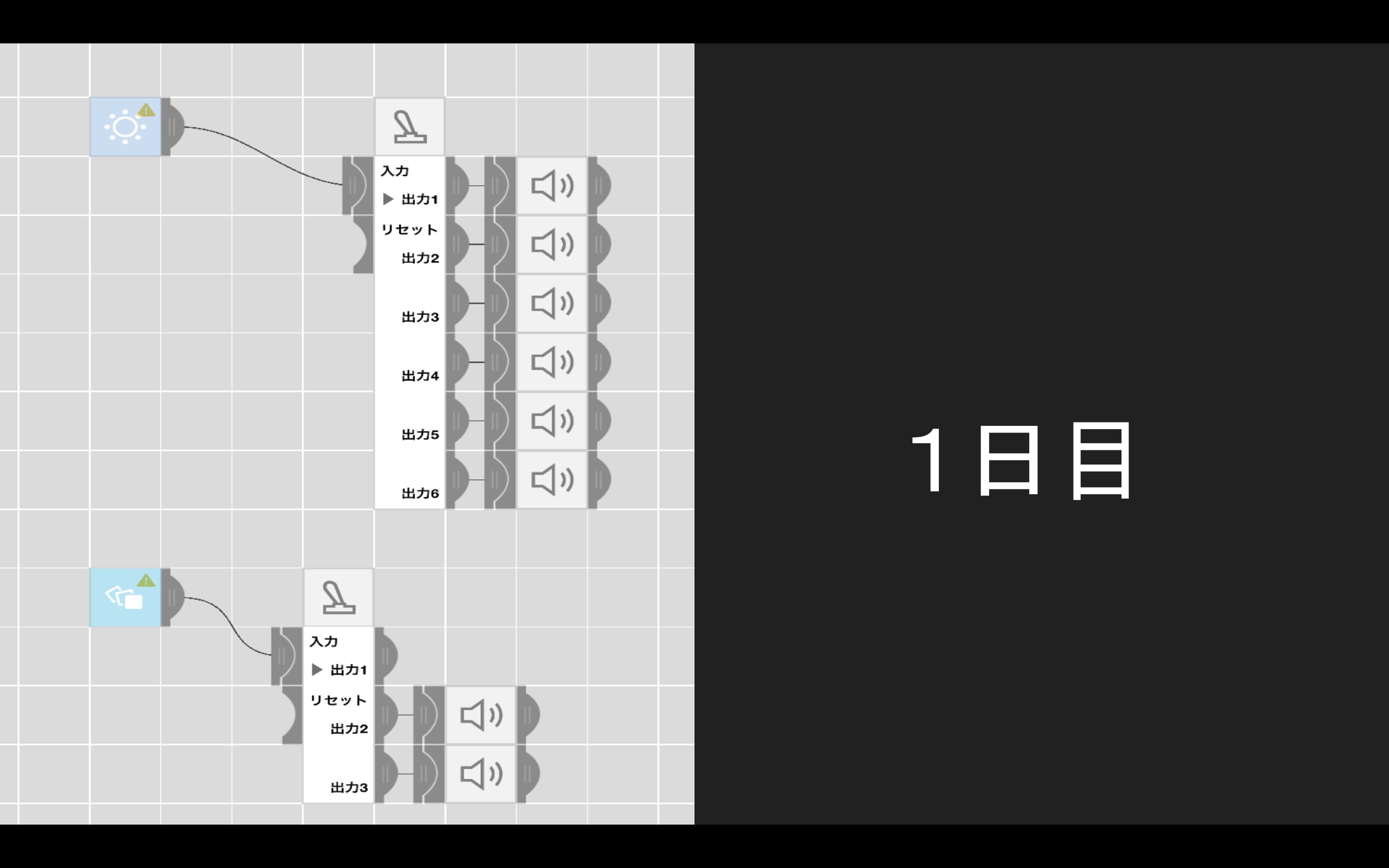

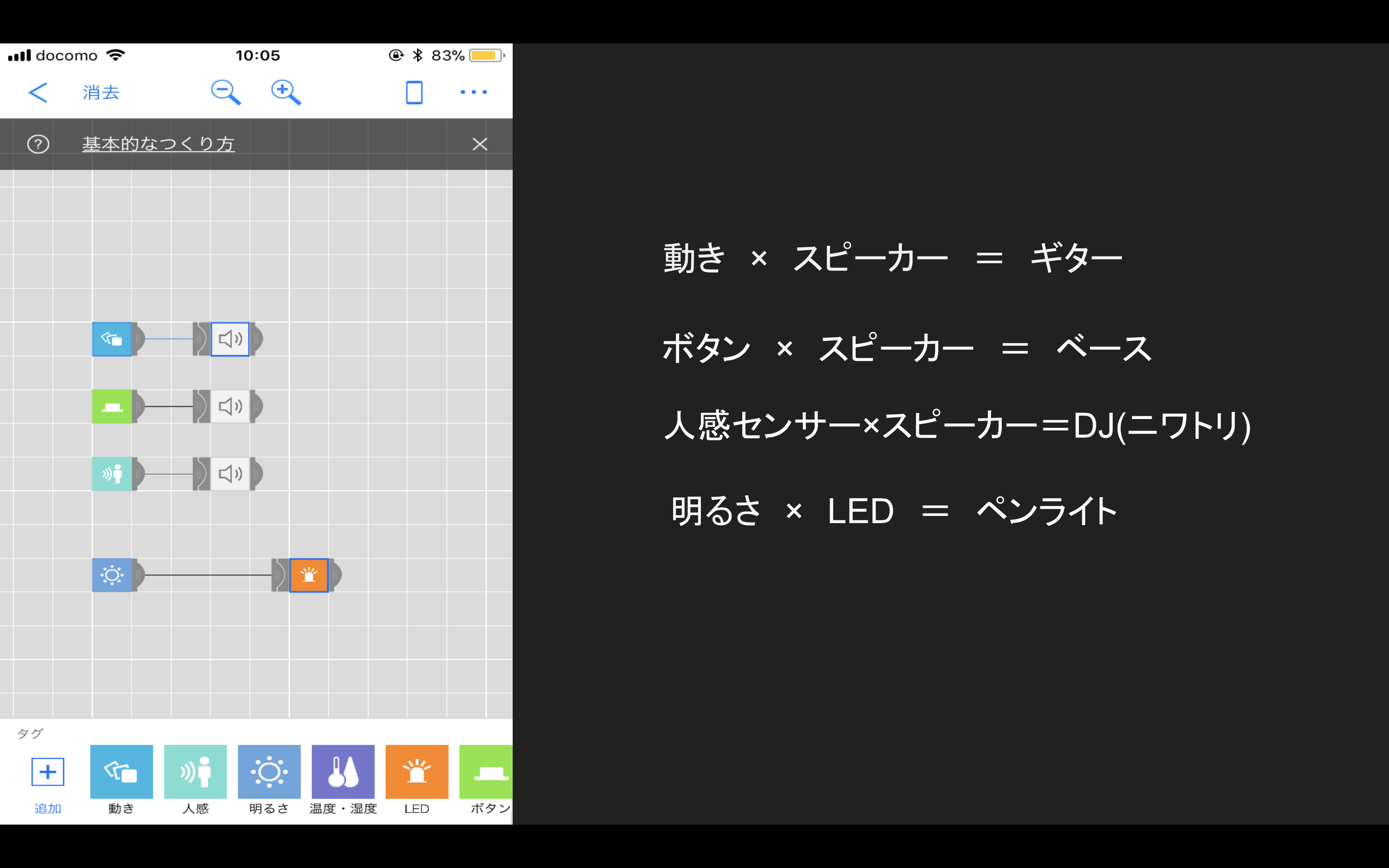

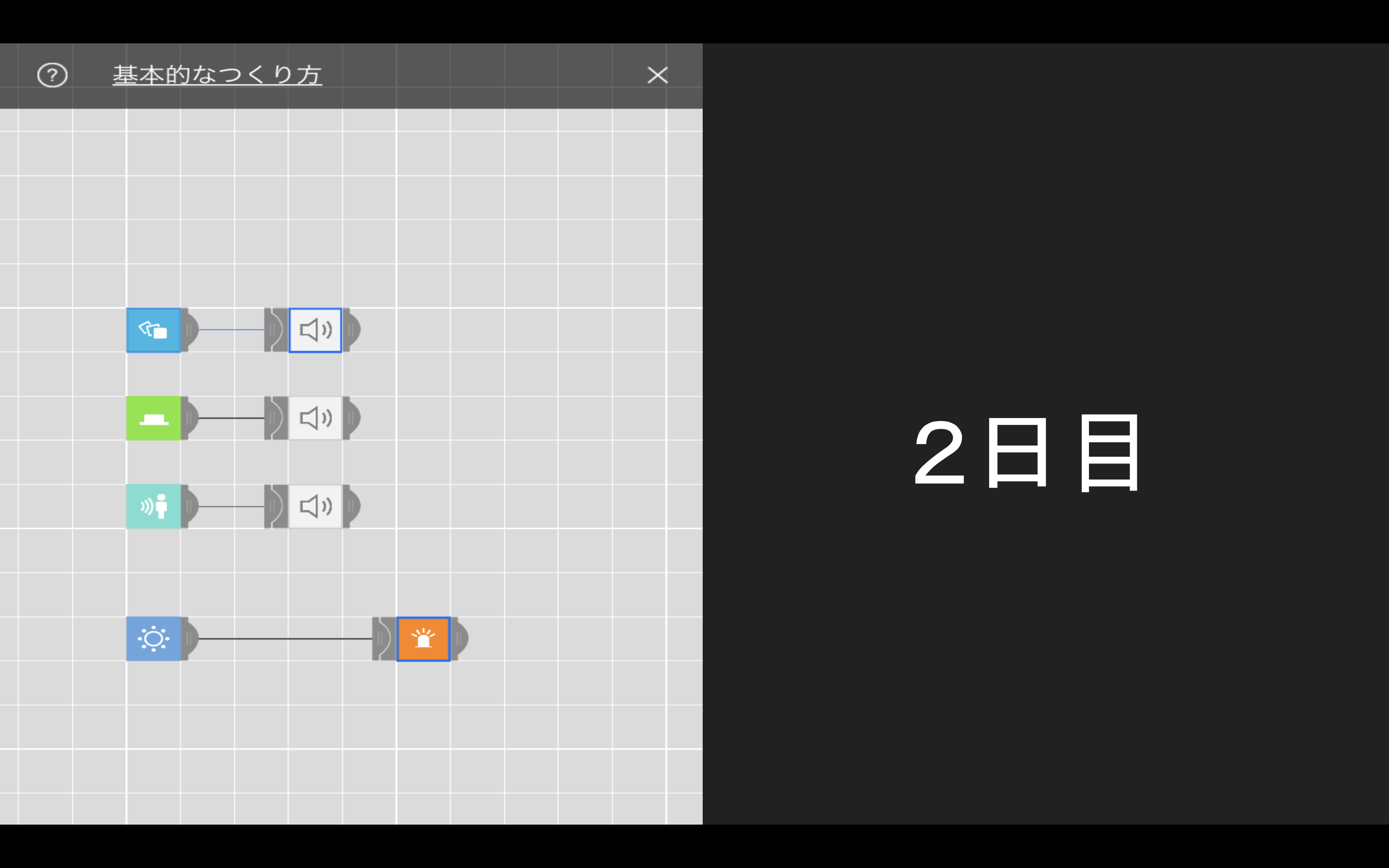

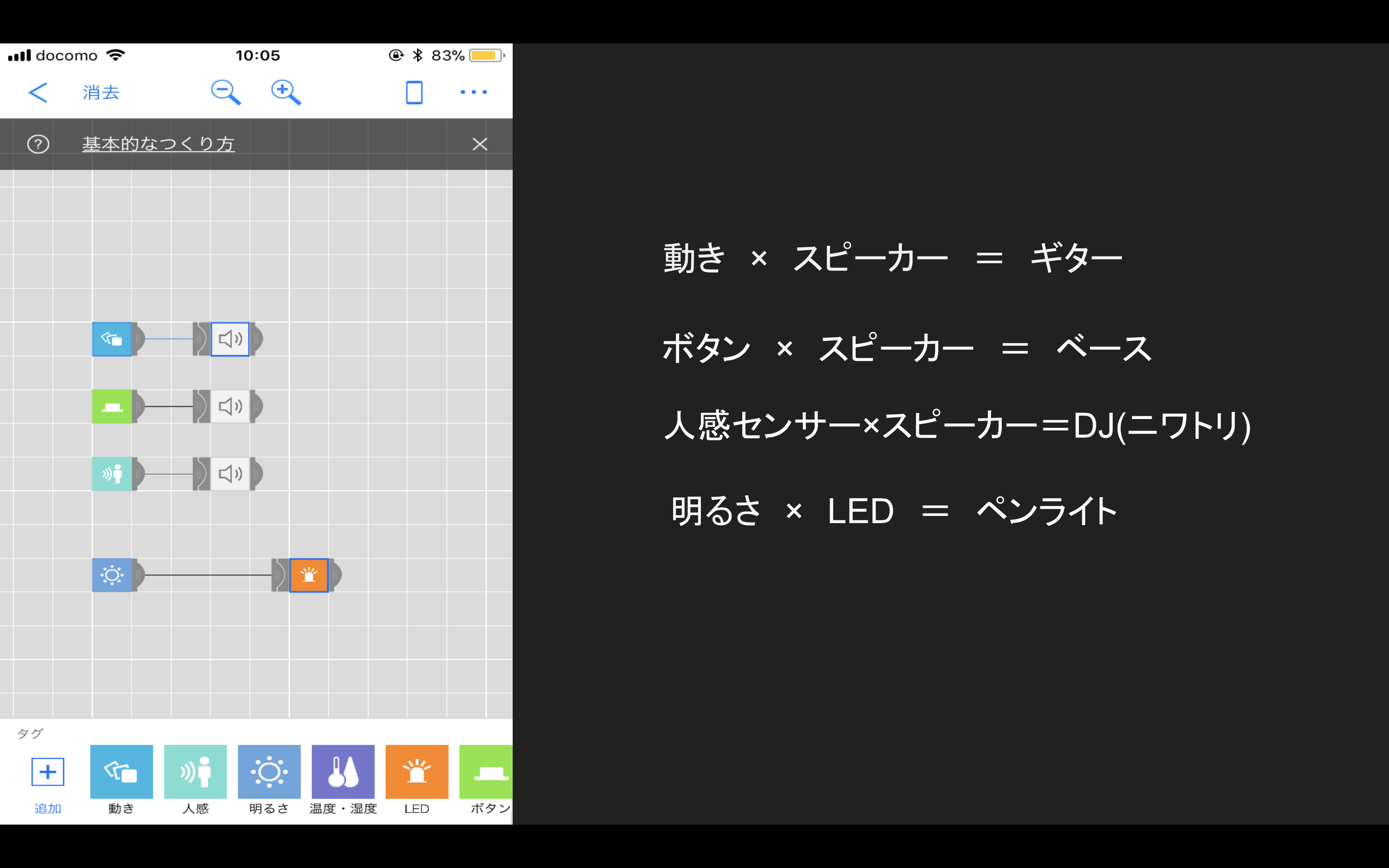

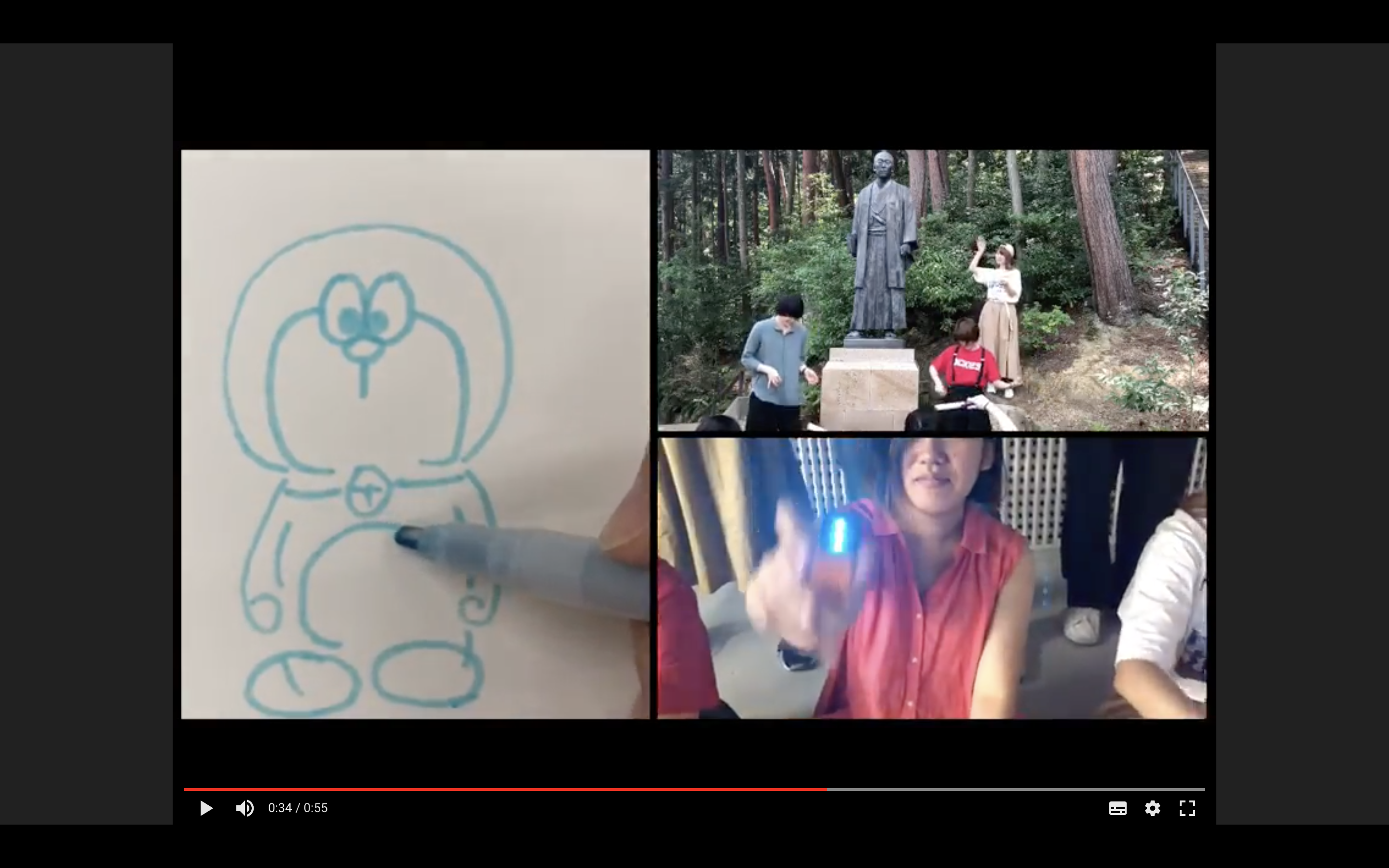

授業2日目 / MESHを触ってみる

マインドマップを元に振り分けられたグループで

MESHを実際に触って、何ができそうか色々試してみた。

「身体・ストリートカルチャー」グループでは MESHを用いた

①植物とコミュニケーションをとるシステム

(入力:人感 / 出力:音声・撮影)

②階段を登る人を応援するシステム

(入力:人感 / 出力:音声)

③痴漢の撃退方法

(入力:人感 / 出力:音声)

④音楽とペインティングパフォーマンス

(入力:振動・明るさ / 出力:音声)

を考えた。

▶︎検証結果

①植物とコミュニケーションを取るシステム

植物に近づく人を感知したら、声が聞こえたり、撮影される。

入力の感度が高いという問題点はあるものの、出力は成功。

システムをより深めていけそうだという結果に。

②階段を登る人を応援するシステム

階段を登っている人を感知したら、応援ソングが流れる。

・感度が高すぎる

・大勢が階段を登る場合一人一人に応援ソングが届かない

・降りる人や立ち止まる人も応援してしまう

という問題点により、断念。

③痴漢の撃退方法

痴漢しようとする動きを感知したら「痴漢されました」という音声が流れる。

・感度が高すぎる

・痴漢をする動きとそうでない動きの違いをどう区別するか

・痴漢の防止にはなるかもしれないが問題の解決にはならない

という問題点により、断念。

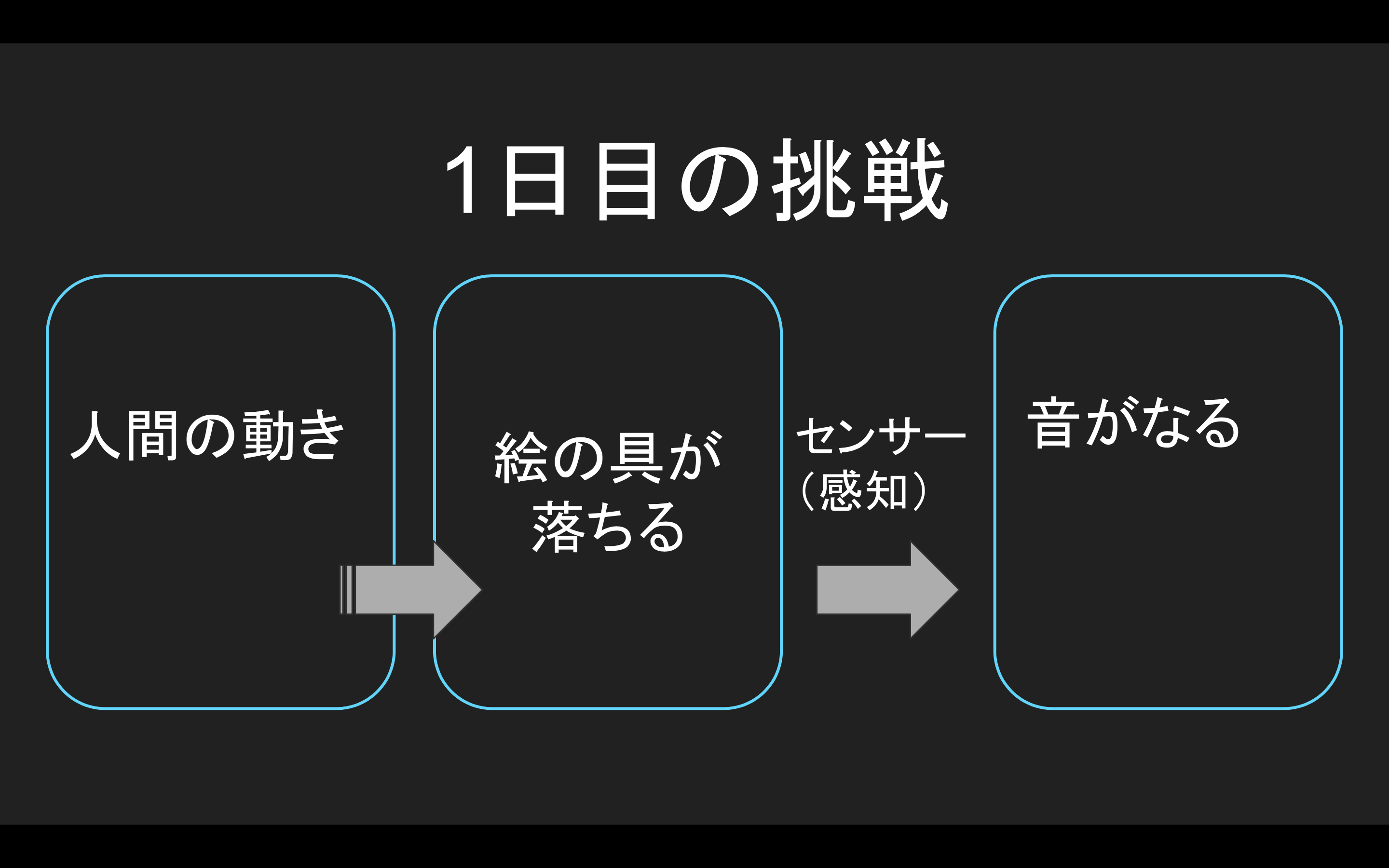

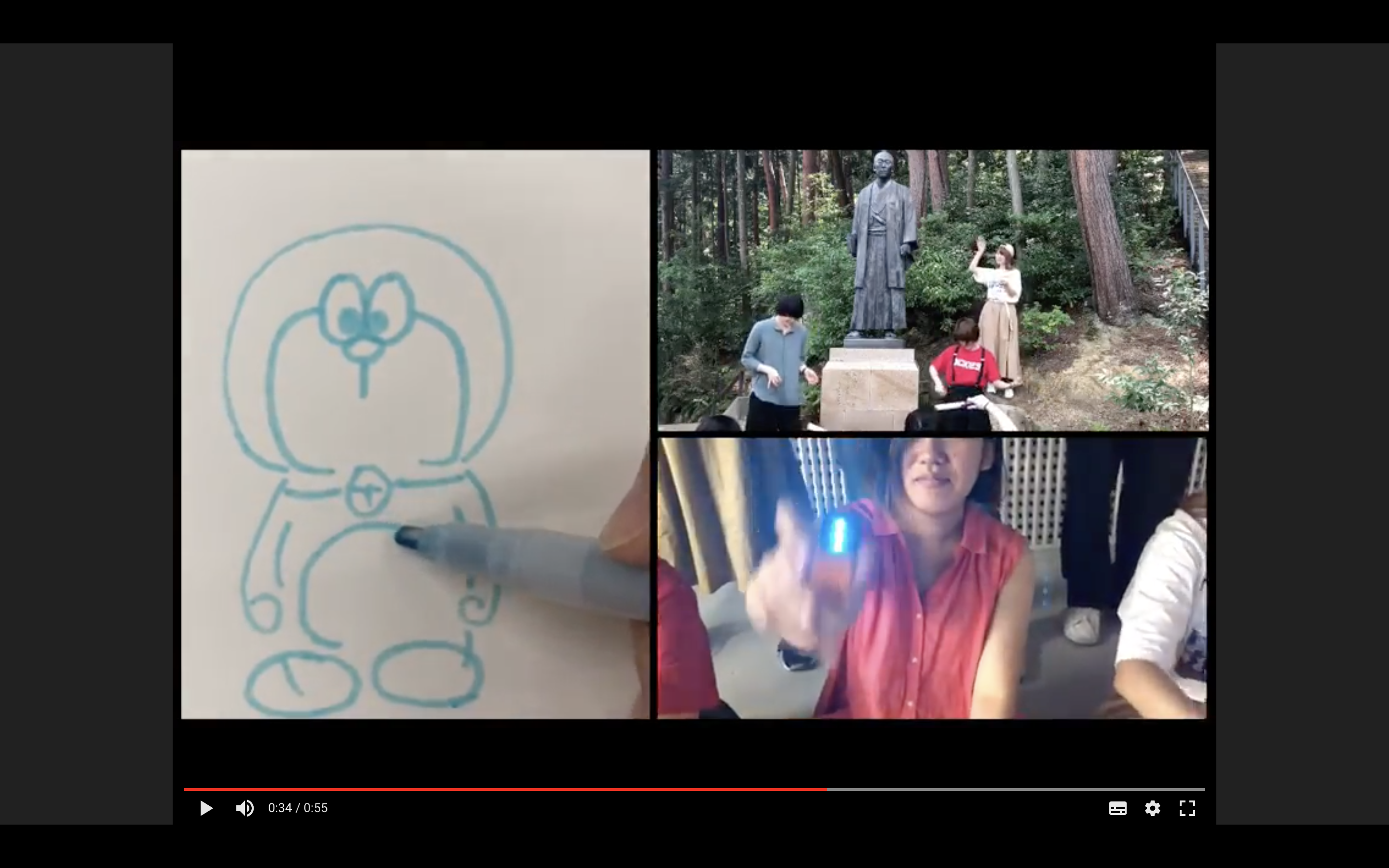

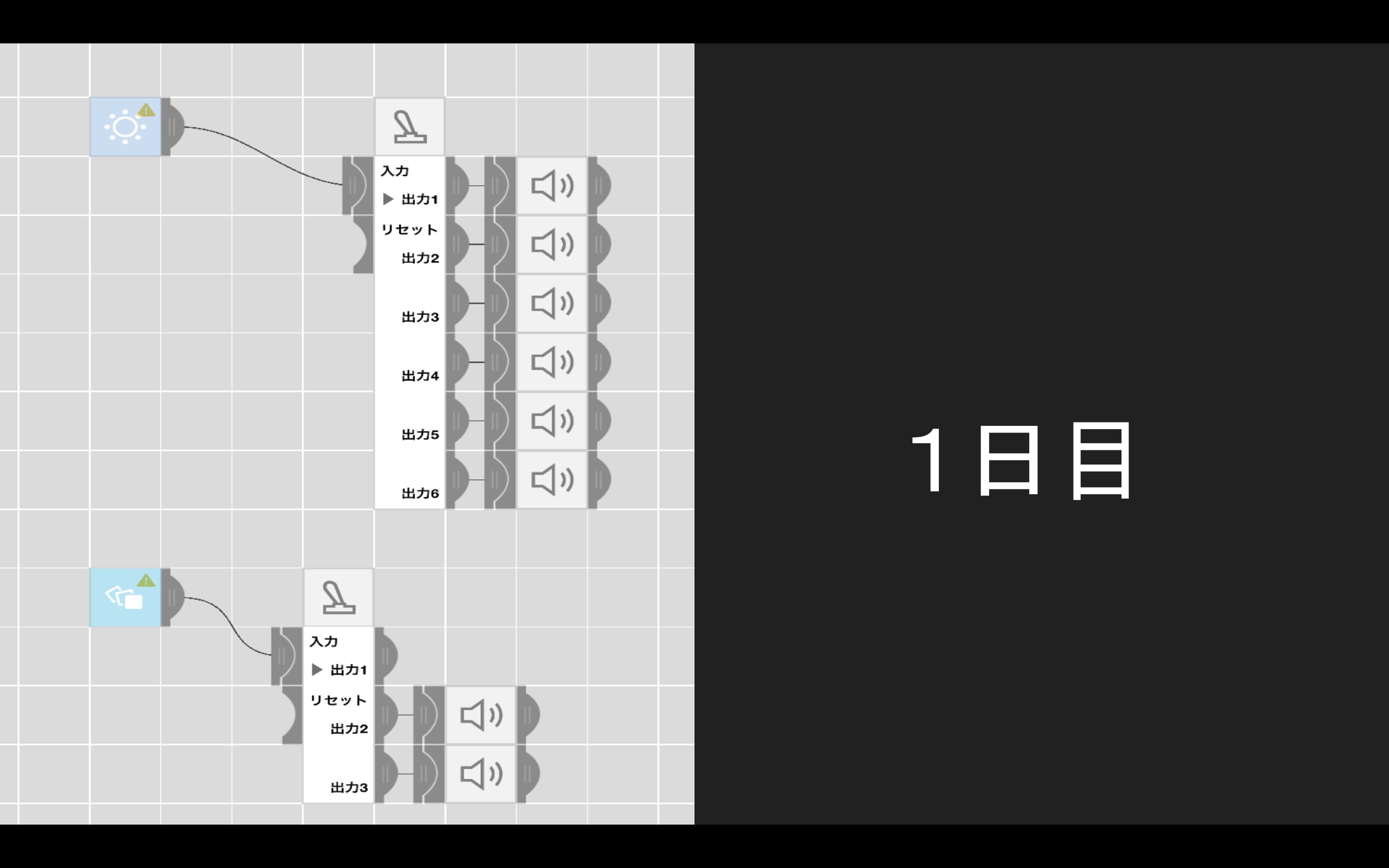

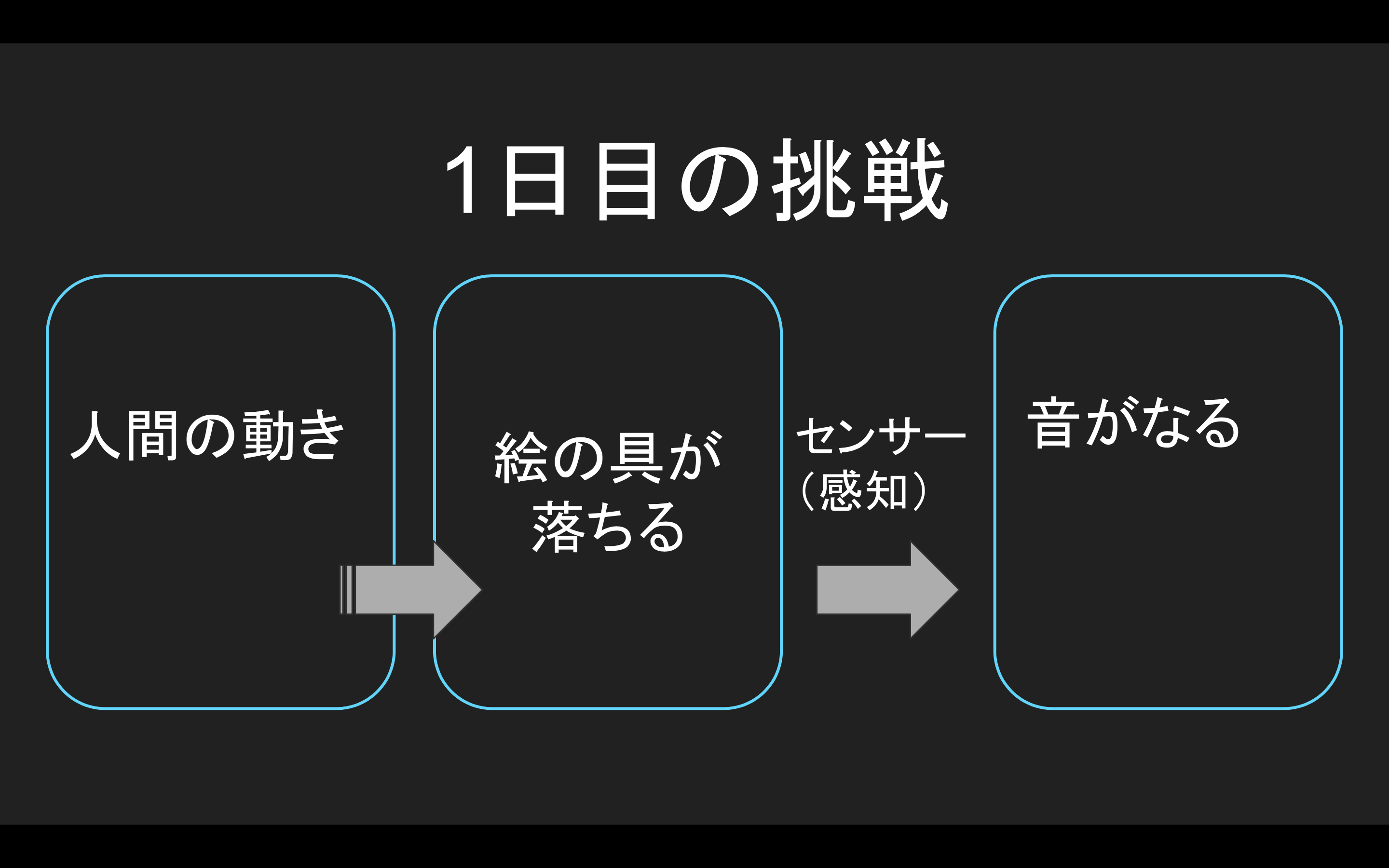

④音楽とペインティングパフォーマンス

絵の具の付着を感知、筆の動きを感知したら音がなる。

出力の精度は低いが、やりたいことができた。

これも、システムをより深めていけそうだという結果に。

以上から、①と④のアイデアを発展させていくことになった。

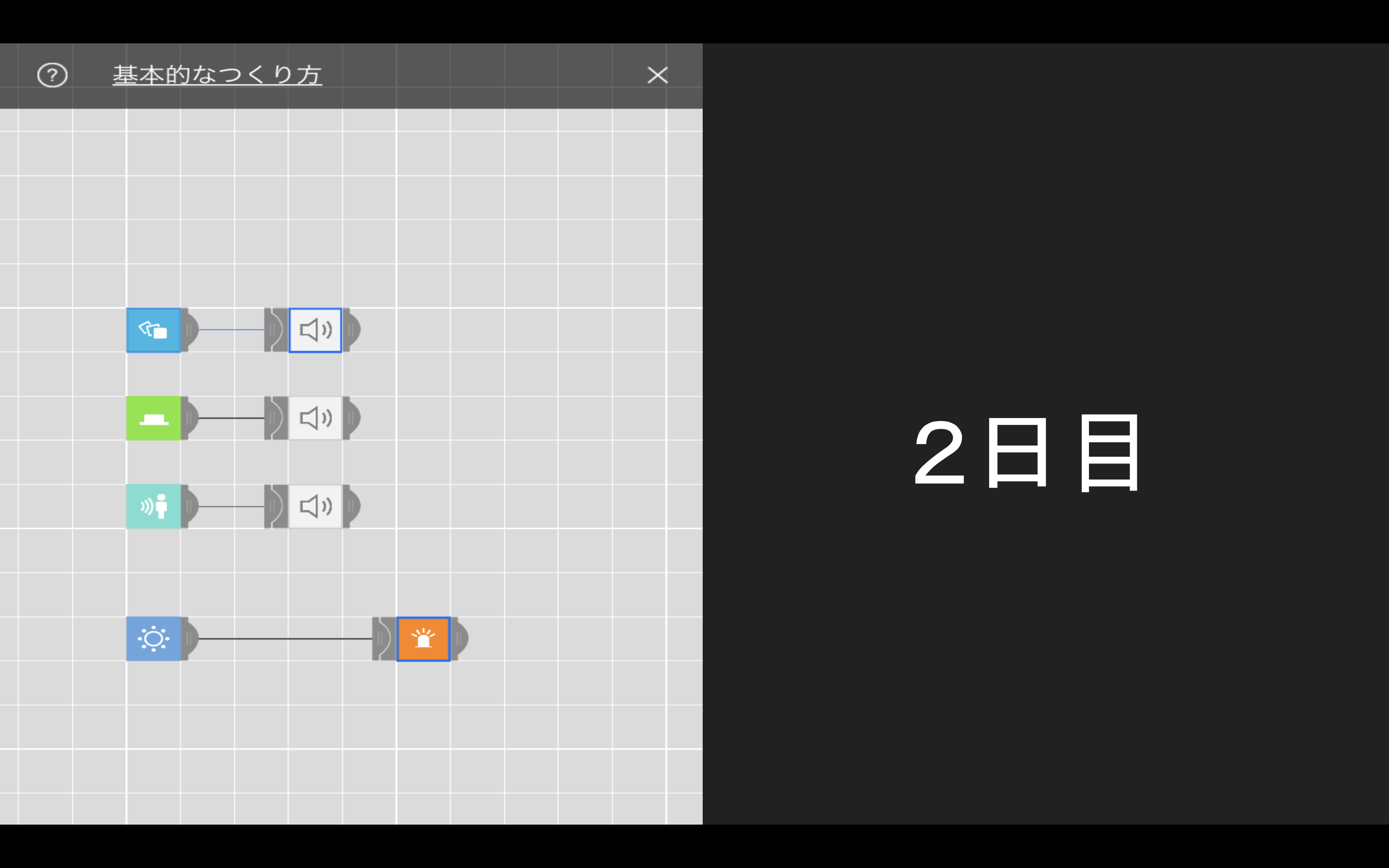

授業3日目 / アイデアを深める

私たちは、①のグループ、④のグループに別れ、

それぞれのアイデアをより深めていった。

私が入った④のグループでは、まず出力の精度が低いという問題を解決するため、

複雑な構造を改善した。

④のアイデアの目的は「MESHを用いて表現活動を行うこと」

表現したいことをより表現しやすくするために

1つの入力で複数の出力を行うという構造から

1つの入力で1つの出力、という一方通行の構造に変更。

入力のバリエーションを増やすことで、複数人での入力が可能になった。

▶︎検証結果

・反応に時間差が出るが、入力→出力が前日よりもスムーズになった

・楽器を買わなくてもMESHを使って音楽を楽しめる

・場所を問わずに表現活動を行うことができる

3日間の授業のまとめ

MESHで表現の幅を広げるということに、まだまだ可能性があると感じた。

今回は「音楽」というジャンルに限定されてしまったが、

入力、出力のバリエーションを増やすと、より様々なジャンルの表現が可能になり、

そこに面白さを感じた。